In Bonn, räumlich angeschlossen an das Stadtarchiv, thematisch vernetzt mit dem Kunsthistorischen Institut der Universität Bonn, befindet sich das Rheinische Archiv für Künstlernachlässe. Der Leiter ist Daniel Schütz, M.A.

Herrn Schütz kenne ich schon aus seinen Studentenjahren. Etwa 1996, als ich gerade anfing, den dokumentarischen Nachlass meines Großvaters Carl von Mering zu ordnen, ist er irgendwo über dritte auf mich aufmerksam geworden. Ich erinnere mich, dass er mich nach politischen Dokumenten fragte: ob im Nachlass meines Großvaters sich ein Schriftwechsel mit der NSDAP oder der Reichskammer der bildenden Künste befinde. Das musste ich verneinen. Und ich verstand, dass aus den meisten Künstlernachlässen aus dem Dritten Reich die Hinweise auf politische Kontakte entfernt worden sind.

Seither hat Herr Schütz Verbindung gehalten. Er plante wohl schon damals das Archiv, das 2007 als Stiftung entstand. Seit ich älter wurde, mahnte er mich in regelmäßigen Abständen, den Nachlass Carl von Merings nicht den Erben zu überlassen, da er dann leicht vertreut werde, sondern ihn dem Rheinischen Archiv für Künstlernachlässe anzuvertrauen.

Das habe ich nun getan – vielmehr, ich bin noch dabei. Denn Herr Schütz macht mich darauf aufmerksam, was alles noch ergänzend dazu gehört – so z.B. die Hinweise auf Carls Freundschaft zu dem Maler Rudi Hammer.

Ich habe mir reichlich Zeit gelassen: alle handschriftlichen Texte meines Großvaters transkribiert und gespeichert, eine eigene kurze Biographie und einen tabellarischen Stammbaum verfasst, viele seiner Werkfotos eingescant. Zum Wikipedia-Artikel von Dr. Kierdorf habe ich die Daten geliefert. Ich möchte gern weiterhin in der Lage sein, Auskunft zu geben über meinen Großvater.

Aber ich vertraue, dass die vergänglichen Zeugnisse seines Lebens in einem Archiv besser aufgehoben sind als in meinen alten Ordnern. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sie genutzt werden und meines Großvaters schwieriges Leben von jungen Wissenschaftlern in den Rahmen der rheinischen Kunstgeschichte gestellt wird. Jeder von der Familie hat nach Anmeldung freien Zugang zum Nachlass von Carl von Mering.

Die wenigen Kunstwerke von seiner Hand, die den Bombenkrieg überdauert haben, kann ich sowieso nicht erhalten. Viele von ihnen verwittern.

Ein interessantes Thema

Am 16. und 17. März dieses Jahres findet in Münster eine Tagung statt, auf die ich, so kommt es mir vor, lange gewartet habe.

Professor Georg Fertig vom Institut für Geschichte an der Universität Halle (Saale) bietet eine Tagung an für Genealogen und Historiker.

Das Thema heißt:

Populäre Genealogie, Geschichtswissenschaft und Historische Demographie.

Die Tagung findet statt in Zusammenarbeit mit dem Seminar für Volkskunde/ Europäische Ethnologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

In der Einführung von Professor Fertig findet sich der Satz: "Für die Historische Demographie ist die populäre Genealogie ein unverzichtbarer Partner; für die akademische Geschichtswissenschaft insgesamt ist sie ein eher schwieriges und irritierendes Gegenüber."

24 Jahre pflege ich mein Hobby Genealogie. Als irritierend für die Geschichtswissenschaft konnte ich mich öfter fühlen. Jetzt hoffe ich, dass ich an dieser Tagung teilnehmen kann. Welche Vorstellungen hinter meinem Interesse liegen, will ich erläutern. Und wie Geschichtswissenschaft und populäre Genealogie einander nützen können, möchte ich lernen.

Zuerst veröffentlicht in: EKKEHARD, Familien- und regionalgeschichtliche Forschungen, Hallische Familienforscher "EKKEHARD" e.V., Neue Folge 24 (2017), Heft 4

„Manchmal muss man eine Ausnahme machen. Eigentlich forsche ich nur über direkte Vorfahren. Aber meinen Hallischen Freunden vom EKKEHARD zuliebe will ich im Jahr des Stadtjubiläums 2006 eine Hallenser Geschichte erzählen. Da ich über meinen einzigen Vorfahren in Halle, den Sanduhrmacher Johann Christoph Wagner, noch nichts herausbringen konnte, wähle ich den Medizinprofessor Joseph von Mering. Immerhin ist er mit mir verwandt – ich bin eine geborene von Mering. Vor allem aber gehört er nach Halle: siebzehn Jahre, von 1891 bis 1908, hat er in Halle gewirkt.“

So schrieb ich im Jahr 2006, als Halle sein Stadtjubiläum feierte. 2007, im 2. Heft des Jahres, wurde mein Text im EKKEHARD gedruckt. Ich wusste, dass er gut war – denn ich hatte fleißig geforscht. Aber erst 2016 erfuhr ich, dass er das Beste sei, was über den Professor von Mering in Halle geschrieben wurde. Und dass Dr. Viktor Jörgens meinen Text nutzen wollte, um in englischer Sprache auf der Webside Diapedia, der Webside der Europäischen Diabetesforschung, Josef von Mering international bekannt zu machen.

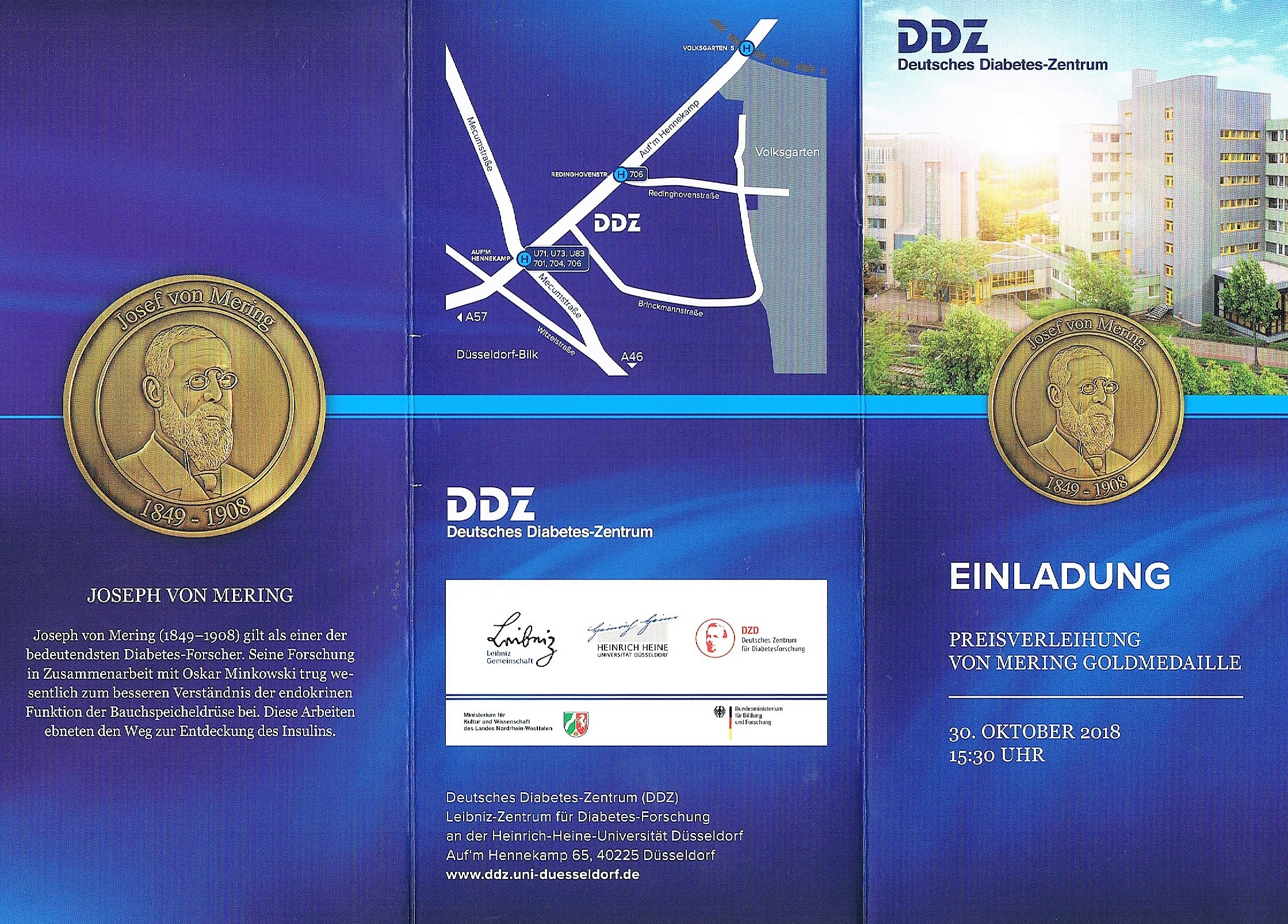

Und das war noch nicht alles. Im April 2016 erhielt ich eine Einladung in das Deutsche Diabetes-Zentrum in Düsseldorf. Denn dort hatte man beschlossen, eine Von-Mering-Medaille in Gold prägen zu lassen. Am 25. April 2016 ehrte man zum 1. Mal einen verdienten Diabetesforscher der Jetztzeit, Herrn Professor Dr. Hans-Ulrich Häring aus Tübingen mit dieser Medaille – und man lud mich ein zu dieser Feierstunde mit Festvortrag und dem anschließenden Essen in kleinem Kreis.

Niemand konnte erstaunter sein als ich. Unter lauter Medizinern, von denen sich alle aus langen Jahren gemeinsamer Forschung gut kennen, ich, die Genealogin! Bei weitem die älteste unter den Gästen und ohne wissenschaftlichen Titel. Was bedeutete das? Ich versuchte, Augen und Ohren offen zu halten und den Abend zu genießen.

Nun bin ich schon zum zweiten Mal in Düsseldorf gewesen. Auch zur 2. Verleihung der Von-Mering-Medaille an Prof. Dr. Hans Georg Joost lud Professor Dr. Michael Roden, der Direktor des Deutschen Diabetes-Zentrums, mich ein. Meine Rolle ist eigenartig. Mir scheint, ich verkörpere die Geschichte.

Forschung ist eine Erscheinung der Zeit. Sie entsteht aus kleinen Anlässen, sie sammelt Daten, sie verbindet Menschen mit dem gleichen Interesse, sie erleidet Rückschläge, sie setzt neu an, sie kämpft mit den Gegebenheiten des Ortes, der Politik, der Ökonomie. Sie verändert sich mit den Jahren. Sie erringt erste Erfolge. Sie steigert sich. Und sie stellt fest, dass sie immer noch nicht am Ziel ist.

Die Diabetologen empfinden die Notwendigkeit, inne zu halten, sich ihres Status zu versichern, Erfolge zu feiern. Sie empfinden das Verstreichen der Zeit – sie fühlen Geschichte.

Wir Genealogen wurden ja von den Historikern oft schief angesehen. Inzwischen wissen sie auch, das Prosopographie nichts Verächtliches ist. Am Leben des einzelnen lässt sich Geschichte studieren. Der Professor von Mering in Halle hatte schon in Straßburg entdeckt, dass die Bauchspeicheldrüse den Körper vor Diabetes bewahrt. Das Insulin konnte er nicht isolieren. Und er hatte entdeckt, dass Phlorizin in der Niere hilft, den Zucker auszuscheiden statt ihn wieder in den Blutkreislauf zurück zu geben. Aber auch diese Erkenntnis konnte er noch nicht in der Therapie nutzen.

Forschung braucht Zeit, viele kleine Schritte. Das Deutsche Diabetes-Zentrum versucht zu fördern, zu bündeln, zusammen zu fassen. Es will ermutigen, indem es Leistung ehrt. Es ehrt den Professor Josef von Mering, indem es heutigen Diabetologen seine Medaille verleiht. Die Zuckerkrankheit ist immer noch nicht heilbar.

Auch die Medizinische Fakultät Halle trägt ihrem Sinn für Geschichte Rechnung. Schon zum 2. Mal hat 2017 das „Hallenser Josef-von-Mering-Symposium“ stattgefunden, unter dem Titel: „Diabetes aktuell“. Oberarzt Dr. Rainer Pliquett von der Medizinischen Klinik ehrt den ehemaligen Direktor dieser Klinik. Natürlich geht es um die heutige Diabetesforschung, die dem Phlorizin besondere Aufmerksamkeit schenkt. Aber Dr. Viktor Jörgens hielt auch eine Präsentation über Leben und Werk von Josef von Mering.

Ob die Alten Herren und Damen der Verbindung Gothia davon gehört haben? Renovieren sie das Haus des Professors von Mering, in dem jetzt ihre Studierenden wohnen, gerade deswegen? Schön wäre das! Dr. Viktor Jörgens schwebt vor, dass man eine Gedenktafel am Hause anbringen könnte. Die Gothia kaufte das Haus 1930 von den Erben von Mering, weil deren Lebensmittelpunkte nicht in Halle lagen.

Wir Familienforscher freuen uns, wenn wir dazu beitragen können, dass man historisch denkt. Es geht dabei nicht um Träumerei, sondern um Mut. Die Zukunft ist ebenso eine Erscheinung der Zeit wie die Vergangenheit. Und die Gegenwart wird schon bald Geschichte sein.

Prof. Dr. Dr. Hans Georg Joost ( 2. von links) ist der 2. Preisträger der Von-Mering-Medaille in Gold.

Ganz ähnlich wie der Namensgeber der Medaille Joseph von Mering ist Prof. Joost Pharmakologe und experimenteller Diabetologe.

Er ist Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied der Deutschen Diabetes-Hilfe, Ombudsmann der Leibniz-Gemeinschaft und ehemaliger wissenschaftlicher Vorstand des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke.

Im Deutschen Diabetes-Zentrum in Düsseldorf wurde ihm diese Ehrung am 25. September 2017 überreicht von Prof. Dr. Michael Roden (ganz rechts), dem Wissenschaftlichen Direktor und Vorstand des DDZ.

Links auf dem Foto steht der vorjährige Preisträger der Medaille, Prof. Dr. Hans Häring aus Tübingen. Die Dame ist Frau Prof. Barbara B. Kahn, eine führende Grundlagenforscherin der Diabetologie von der Harvard University aus Boston, die auf Wunsch von Prof. Dr. Dr. Joost die wissenschaftliche Ehrenrede hielt. Die lange Freundschaft dieser Forscher ist das Ferment ihrer Erfolge.

Dass ich quasi als Vertreterin der Geschichte, als Biographin von Joseph von Mering, wieder dabei sein durfte, hat mich sehr gefreut. Er gilt als Ahnherr der modernen Diabetes-Forschung. Die Preisträger und ihre Freunde waren sich bewusst, wie viel mehr sie heute wissen als er damals um 1900 - und wie viel mehr als damals, als sie in ihrer Jugend anfingen zu forschen. Und dass es trotzdem noch ein langer Weg ist, bis die Krankheit voll erforscht und endlich heilbar ist.